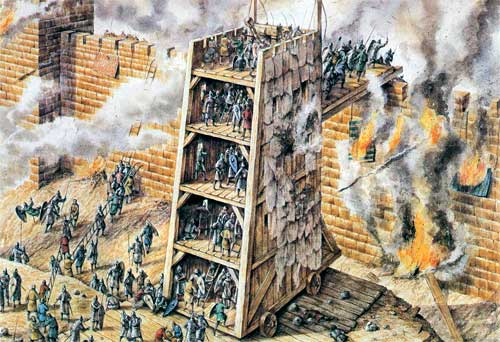

Люди еще до появления танков рассчитывали только на свои собственные силы, задумываясь о том, как их по возможности приумножить. Были мечты и планы относительного того, чтобы одолеть врага при помощи какой-то иной, а не только собственной силы. Но в реальной жизни преобладала проза: одни кузнецы старались сделать попрочнее панцирь, другие поострее меч. Щиты у воинов отдельных подразделений стали достигать человеческого роста. Укрываясь за ними, они могли осыпать неприятеля стрелами, причем в самих щитах для этого даже делали небольшие окошечки, которые нередко закрывались — прообраз поздних амбразур. Для штурма городов применялись огромные штурмовые башни из дерева, которые, чтобы предохранить их от пожара, обтягивались свежеснятыми шкурами животных. Катить такое чудовище нужно было вручную, но при помощи перекидного мостика можно было перебраться на стену.

Люди еще до появления танков рассчитывали только на свои собственные силы, задумываясь о том, как их по возможности приумножить. Были мечты и планы относительного того, чтобы одолеть врага при помощи какой-то иной, а не только собственной силы. Но в реальной жизни преобладала проза: одни кузнецы старались сделать попрочнее панцирь, другие поострее меч. Щиты у воинов отдельных подразделений стали достигать человеческого роста. Укрываясь за ними, они могли осыпать неприятеля стрелами, причем в самих щитах для этого даже делали небольшие окошечки, которые нередко закрывались — прообраз поздних амбразур. Для штурма городов применялись огромные штурмовые башни из дерева, которые, чтобы предохранить их от пожара, обтягивались свежеснятыми шкурами животных. Катить такое чудовище нужно было вручную, но при помощи перекидного мостика можно было перебраться на стену.

Осадная башня.

В Средние века своего рода «танком» стал тяжеловооруженный рыцарь в доспехах, которые защищали не только его самого, но также и его лошадь. Чтобы противостоять, пехота огораживалась рядами острых кольев, однако, чтобы их установить, требовалось время, поэтому чешский полководец Ли Жижка предпочитал огораживаться специальными возами, сцепленными между собой. Воины Жижки (гуситы) ставили на свои возы пушки так, что кавалерия противника оказывалась бессильной. Однако в 1419 году, когда начались Гуситские войны, вряд ли кто-нибудь думал над тем, чтобы эти крепости из возов сделать подвижными. Такая мысль пришла в голову гениальному художнику, ученому и инженеру эпохи возрождения Леонардо да Винчи. В своем письме к миланскому герцогу Сфорца он предлагал построить для него вооруженные артиллерией самоходные и совершенно неуязвимые для неприятеля боевые повозки, которые по его замыслу, должны были сокрушить любого неприятеля. Недостаток проекта заключался в отсутствии двигателя, колеса машины приводились в движение людьми. Его соотечественник Гвидо да Вигелано уже предлагал для колесной машины использовать привод типа ветряной мельницы с зубчатой передачей на колесо.

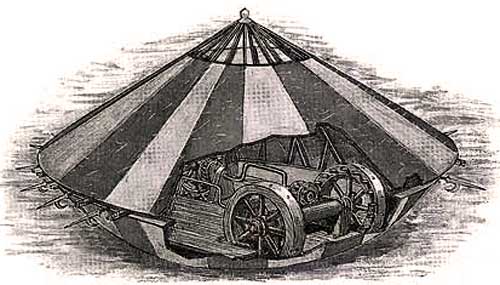

В Средние века своего рода «танком» стал тяжеловооруженный рыцарь в доспехах, которые защищали не только его самого, но также и его лошадь. Чтобы противостоять, пехота огораживалась рядами острых кольев, однако, чтобы их установить, требовалось время, поэтому чешский полководец Ли Жижка предпочитал огораживаться специальными возами, сцепленными между собой. Воины Жижки (гуситы) ставили на свои возы пушки так, что кавалерия противника оказывалась бессильной. Однако в 1419 году, когда начались Гуситские войны, вряд ли кто-нибудь думал над тем, чтобы эти крепости из возов сделать подвижными. Такая мысль пришла в голову гениальному художнику, ученому и инженеру эпохи возрождения Леонардо да Винчи. В своем письме к миланскому герцогу Сфорца он предлагал построить для него вооруженные артиллерией самоходные и совершенно неуязвимые для неприятеля боевые повозки, которые по его замыслу, должны были сокрушить любого неприятеля. Недостаток проекта заключался в отсутствии двигателя, колеса машины приводились в движение людьми. Его соотечественник Гвидо да Вигелано уже предлагал для колесной машины использовать привод типа ветряной мельницы с зубчатой передачей на колесо.

Модель танка Леонардо да Винчи

По проекту Генриха VIII в Англии была построена конструкция — по сути деревянный блогкауз, на колесах, внизу в специальной упряжке находились лошади, а наверху — мушкетеры, которые вели огонь через специальные бойницы. Внешне эта повозка выглядела довольно-таки устрашающе, но вот боевая ее ценность была очень низкой. Уже тогда было замечено, что чем выше и шире колеса, тем большей проходимостью они обладают. В XV веке в Европе применяют в качестве транспортного средства так называемые этапные повозки, массивные, окованные металлом колеса которых имели форму конуса. Благодаря этому, когда колеса вдавливались в сырой грунт, площадь опоры у них увеличивалась — прообраз современного гусеничного движителя, более вездеходного, чем колесный, правда, лишь на уровне идеи родился в 1713 году.

Проект, предложенный французом Д’Эрманом и получивший положительный отзыв Академии наук, представлял собой тележку для тяжелых грузов, которая должна была перекатываться на «бесконечных» лентах из деревянных катков, которые между собой соединялись планками на шарнирах. В 1770 году англичанин Эджворт взял патент на применение рельсов в колесной повозке. Сделанные из дерева в виде коротких шпал, они передвигались по порядку, каждый раз оказываясь под колесами и увеличивая площадь давления на грунт. Вольтер предлагал Екатерине II колесные боевые повозки против турок. Эту идею он изложил в своем письме Екатерине II. Варианты гусеничного движителя предлагали француз Дюбоше (1818 г.), англичане Бэрри (1821 г.) Гиткот (1832 г.). Гиткот сумел построить такую гусеничную машину и она, оснащенная паровым двигателем, в течение двух лет использовалась на разработке Колоченных земель в Ланкашинэ. В 1837 году проект экипажа с подвижными колеями, содержащий в себе все основные элементы гусеничного движителя, был запатентован в России штабс-капитаном Загряжским.

Проект парового бронеавтомобиля Джеймса Коуэна

В 1885 году английский инженер Джеймс Коуэн построил паровой автомобиль, напоминавший своей формой британский тропический шлем из пробки. У основания машины имелись несколько серповидных ножа, соединенных с двигателем. При езде они совершали секущие движения и угрожали всякому, кто бы осмелился приблизиться к броневику вплотную. Вооружение состояло из восьми малокалиберных пушек, а также пятьдесят бойниц для стрелков. На испытаниях стальная махина ехала со скоростью 8 км/ч. Но она оказалась непрочной, а главное - неприспособленной к пересеченной местности, так как имела пять колес: четыре опорных и одно для управления.

В 1882 году Фендерс из Буэнос-Айреса предложил гусеницу на ведущих колесах-многогранниках, где каждая грань колеса равнялась ширине трака. Американец Батт в 1888 году оснастил свой паровой трактор длинной гусеницей с точно таким же приводом. Внешняя, опорная, часть гусеницы состояла из металлических пластин, а внутренняя в виде цепи, которая во время перематывания зацеплялась с наружной и заставляла ее двигаться по периметру ходовой части. Интересно, что для поворота машины использовались два колеса в задней части рамы. Конструкция была слишком сложной, и спустя два года инженер Эдвардс ее усовершенствовал: колеса разместил спереди, а траки поставил в один ряд.

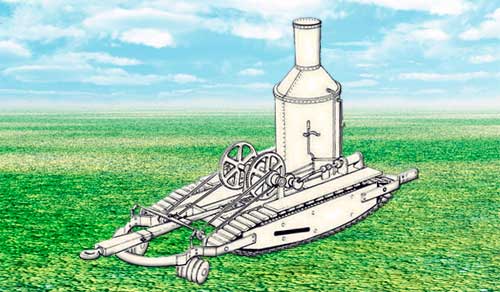

Идея парового трактора

В 1908 году Британский военный комитет, находившийся под впечатлением действий британских паровых тракторов в Африке в ходе Англо-бурской войны, предложил премию в 1000 фунтов стерлингов тому, чья гусеничная машина сможет покрыть 40 миль без дозаправки топливом. Состязание выиграл Давид Робертс из компании «Р. Хорнсби и сын» из Линкольна, который до этого уже строил паровые тракторы, и сконструировал трактор с двигателем внутреннего сгорания.

Трактор с бензиновым двигателем продемонстрировал американец Холт. Столь резко возросший интерес к бензиновым двигателям был тогда не случаен, так как к этому времени они уже успешно применялись на автомобильном транспорте. С того момента как в 1885 году немецкий изобретатель Карл Бенц поехал на своем новом автомобиле с одноцилиндровым бензиновым двигателем, запуск автомашин в серию пошел стремительно и уже в 1904 году только во Франции их было построено более 17 тысяч. На гусеничных машинах с бензиновым двигателем в США начали делать хороший бизнес, а вот в Англии интерес к ним оказался незначительным, а Хорнсби продал свои патенты фирме Холта в 1912 году.

Трактор с бензиновым двигателем продемонстрировал американец Холт. Столь резко возросший интерес к бензиновым двигателям был тогда не случаен, так как к этому времени они уже успешно применялись на автомобильном транспорте. С того момента как в 1885 году немецкий изобретатель Карл Бенц поехал на своем новом автомобиле с одноцилиндровым бензиновым двигателем, запуск автомашин в серию пошел стремительно и уже в 1904 году только во Франции их было построено более 17 тысяч. На гусеничных машинах с бензиновым двигателем в США начали делать хороший бизнес, а вот в Англии интерес к ним оказался незначительным, а Хорнсби продал свои патенты фирме Холта в 1912 году.

Первый гусеничный трактор Холта

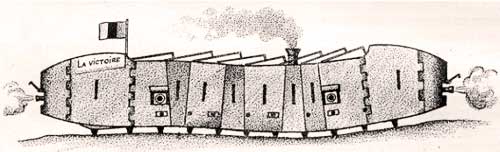

Гусеничные ленты именно в это время начали ставить на автомобили. Первый патент на гусеницу для автомобиля на пневматическом ходу в 1900 году взял англичанин Бремонд. В 1907 году во время маневров на полигоне в графстве Олдершот некто Робертс продемонстрировал несколько автомобилей типа «Шнейдер», оборудованных гусеницами. Несколько месяцев спустя другой англичанин — Гернсби снабжает гусеницей автомобиль «Мерседес» с 75-сильным двигателем, который достигает скорости 30 км/ч по песчаному грунту. Таким образом, транспортная база для появления танка, равно как и других безрельсовых боевых бронированных машин, в начале XX века была уже достаточно разработана, то есть имелся целый ряд машин, которые вполне можно было бы бронировать и применять на войне. Однако в Европе царил мир, и заказчик на них тогда отсутствовал. Тем не менее проекты подобного рода боевых машин начали появляться уже с середины XIX века; с реди них можно назвать «сухопутный монитор» итальянца Бальта (1854 г.), паровой «боевой автомобиль» англичанина Ковейна (1855 г.), который посчитали «нецивилизованным», «экипаж, снабженный подвижными рельсами» Француза Буайена, предложившего в 1874 году целый бронированный вооруженный поезд. По проекту он должен был иметь экипаж из 200 солдат и офицеров, 12 пушек, митральезы, достаточно толстую броню, скорость хода до 10 км/ч и двигатель мощностью лишь 20-40 л.с.

Проект гусеничного бронированного поезда Буйена

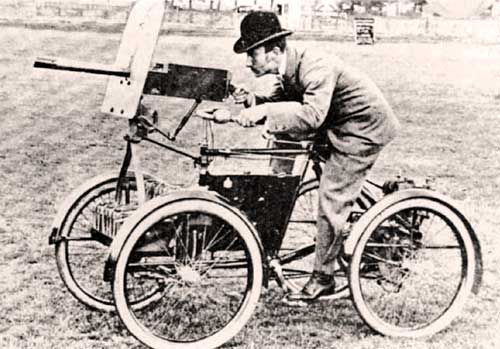

В 1899 году англичанин Фредерик Роберт Симмс совершил очень важный с точки зрения развития военного дела шаг: он поставил пулемет «Максим» на шасси четырехколесного мотовелосипеда фирмы «Д’ Дион Бутон» (De Dion-Bouton) и доказал на практике, что можно ехать и стрелять одновременно. В 1900 году другой англичанин — Пеннингштон сконструировал бронеавтомобиль с двумя пушками. В России изобретатель Б. Луцкий (автор первого отечественного грузового автомобиля) также предложил бронеавтомобиль, имевший на вооружении пулеметы, но получил отказ Артиллерийского комитета. 1900 год можно считать и годом рождения первой, пригодной для будущих танков, листовой брони. Полковник английской армии Темплер предложил бронированные повозки, предназначавшиеся для транспортировки английских частей с южного побережья Африки в глубь континента. Три повозки, паровой автомобиль-тягач и два 150-мм орудия составляли безрельсовый бронированный («блиндированный») поезд, защищенный листами 6,3-мм брони, не пробивавшейся пулями маузеровских ружей даже на самых коротких дистанциях. Симмс сумел заинтересовать своими проектами фирму «Виккерс, сын и Максим», которая у него их купила и на базе грузовика изготовила первый, по-настоящему пригодный для боевых действий бронеавтомобиль. Машина имела открытый броневой корпус, который спереди и сзади нависал над колесами. Вместо предусмотренных проектом двух пулеметных башен на ней установили два пулемета и 40-мм полуавтоматическую пушку Максима Мом-Пом, закрытые броневыми щитами. Для безопасного наблюдения за полем боя использовался перископ. Толщина брони достигала 6 мм, что по тому времени обеспечивало неплохую защиту. Четырехцилиндровый двигатель «Даймлер» мощностью 16 л. с., установленный на автомобиле, работал на тяжелом топливе. Демонстрация бронеавтомобиля вызвала огромный интерес у публики, но не у военного министерства.

Motor Scout Симмса

В том же году автомобиль с частичным бронированием и пулеметом создает французская фирма «Шаррон, Жирардо д`Вуа», а годом позже американский офицер, капитан Дайтон строит тяжелый бронеавтомобиль — «форт на колесах», не оправдавший надежд его создателя. В 1904 году достаточно совершенный бронеавтомобиль создает главный инженер фирмы «Аустро-Даймлер» Пауль Даймлер в Австро-Венгрии. Впервые в мире его машина оснащалась вращающейся башней и приводом на все колеса. Башня к тому же была и полусферической формы. Вооружение состояло из одного пулемета «максим». Для обеспечения возросшего обзора вне поля боя водителю и его помощнику оборудовали поднимающиеся сиденья, регулируемые по высоте. В этом положении наблюдение за дорогой можно было вести через открытые люки на крыше кабины управления. В бою для этой цели использовались смотровые щели. Бронеавтомобиль показывался как австро-венгерскому, так и германскому командованию, но особого интереса с их стороны тоже не вызвал, поэтому в том же году конструктор продал его во Францию.

Полубронированная боевая машина (Simms Motor War Car)

В России

Несколько иначе обстояло дело в России, вступившей в январе 1904 года в войну против Японии. В этой войне участвовал подъесаул сибирского казачьего корпуса М.А. Накашидзе, который был сторонником моторизации русской армии. Еще в 1902 году он написал брошюру «Автомобиль, его экономическое и стратегическое значение для России», а в ходе войны пришел к мысли о создании боевой бронированной машины на автомобильном шасси. Перед окончанием войны Накашидзе представил в военное ведомство свой проект, который поддержал командующий маньчжурской армией генерал Линевич. Поскольку российскую промышленность сочли недостаточно подготовленной к выполнению подобных заказов, проект передали во Францию фирме «Шаррон, Жирардо д`Вуа». Из двух построенных фирмой броневиков один оставили во Франции, а другой в 1905 году был доставлен в Россию, где его подвергли всесторонним испытаниям.

Испытания бронеавтомобиля «Накашидзе-Шаррон»

Принимавшая бронеавтомобиль комиссия сделала вывод, что его можно успешно применять для разведки, связи, срыва атак кавалерии и преследования отходящего противника. «Несомненно, что в военное время эта движущаяся крепость может сыграть очень важную роль» — написал корреспондент еженедельника «Нива» в 1906 году. Но большого заказа на этот бронеавтомобиль не последовало, и сделано их было для России всего несколько единиц.

В Германии

Немецкие инженеры тоже вели работы по созданию первых бронеавтомобилей. В 1906 году в Германии был построен бронеавтомобиль «Эрхард БАК», вооруженный 50-мм скорострельной пушкой фирмы «Рейнметалл». Фактически он стал первой зенитной самоходной установкой, предназначавшейся для стрельбы по аэростатам. Пушка длиной ствола в 30 калибров располагалась в частично бронированной башне и имела максимальный угол возвышения + 70°. Однако горизонтальный обстрел составлял лишь 60°. Боекомплект из 100 снарядов находился в специальных ящиках по обоим бортам машины. Бронеавтомобиль демонстрировался в 1906 году на 7-й Международной автомобильной выставке в Берлине.

Через четыре года фирма «Эрхард» разработала аналогичную машину, предназначенную для установки зенитной пушки калибра 65-мм и имевшую привод на все колеса. В том же 1906 году эксперименты с бронеавтомобилями в Италии начала фирма «Фиат». Накануне Первой мировой войны первым итальянским БА довелось повоевать: они участвовали в военных действиях в Триполитанской пустыне и на Балканах, а французы использовали свои БА для борьбы с восставшими племенами в Марокко. В России, по некоторым данным, бронеавтомобиль Накашидзе применялся при подавлении крестьянских волнений в Прибалтике, но в целом ни о каком широком применении колесной бронетехники не было и речи.